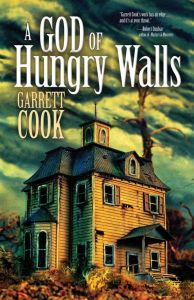

When you are within my walls, I am God.

I have always been here and I will always be. I have complete dominion.

I control what you see, what you feel, and how you think. I will bend reality to whatever I wish. I will show you your worst fears and make you indulge in your darkest desires.

Your pain is my pleasure.

Your tears are my ambrosia.

Your despair is my joy.

I will break you.

I will ruin you.

Once you enter me, there is no escape. I will own you, forever.

…und dann gibt es da eben noch diese kleinen Überraschungen.

Die Geschichte selbst ist nicht neu: eine Gruppe von Leuten in einem Haus, das von etwas besessen ist.

Die Interpretation dagegen ist nicht nur neu, sondern schlichtweg genial: Cook schreibt aus der Sicht des Hauses, des Geistes, der Besessenheit, der Allgegenwärtigkeit – welche den Leser lockt, wie abstößt, umgarnt, wie entfremdet, doch stets zu halten weiß; doch nie entkommen lässt.

So ist A God of hungry Walls weit davon entfernt einfach so, nebenbei oder nur halbherzig gelesen zu werden. Es fordert beinahe schon die Aufmerksamkeit, verlangt regelrecht den Tribut der Konzentration, will sich förmlich mitteilen, aufzeigen und berichten.

Binnen kurzer Zeit hat man sich selbst zu einem Paradoxon gewandelt: das Nichts im Sein – existent in der Daseinslosigkeit; der taube Zuhörer, der stumme Redner, der blinde Beobachter.

Man hat nicht das Haus, sondern das Reich betreten; hat es nicht betreten, sondern wurde zugelassen und ist gleichsam doch gar nicht hier, ist doch nur Leser – ist doch nur… gläubig.

A God of hungry Walls definiert sich anfangs selbst, um sich zum Ende hin in dieser Selbstdefinition zu verlieren – so liest es sich tatsächlich weniger, wie ein Roman, dessen Ende ja bereits von Beginn an festgeschrieben ist, sondern wie eine willkürliche Entwicklung, deren Fortgang und letztliches Ende, zum schicksalsabhängigen Finale wird; zu einer Unbestimmtheit, die sich der Unmöglichkeit dieses Umstandes durchaus bewusst ist… ihn aber ignoriert!

Was als diffuse Autonomie beginnt, wächst stetig weiter in die eigene Realität, bis es sich als autarkes Jetzt um den Leser windet und ihn in trügerischer Vertrautheit bettet. Es gleicht einem stillen Zweifel, der wie ein letztes Gebaren als schemenhafte Erinnerung die Nähe sucht.

Cook hat ein diffuses Spiegelbild der Möglichkeit erschaffen, welches, nie obszön und weniger pervers, als abstrakt, die Fiktion ein Faktum gebären lässt, welches bald zur Wahrheit wächst.

Er schuf mit A God of hungry Walls eine Kreation, deren Dasein im herkömmlichen Sinne nicht existent sein kann, sich dieser Herkömmlichkeit jedoch nicht beugt und so dem Leser nicht die Meta-Ebene des Erlebens schenkt, sondern ihn zu ihr werden lässt.

Eine wahrhaft böse Mixtur aus lockender Poesie, abstoßendem Splatterpunk und lasziver Obszönität – man vertraut, um fallen gelassen zu werden, wird fallen gelassen, um aufgefangen zu werden, wird aufgefangen, um fortgestoßen zu werden, wird fortgestoßen, um willkommen geheißen zu werden und schenkt hier Vertrauen, dessen Ende bereits vor seinem Ursprung zu beginnen weiß… um fallen gelassen zu werden…

Das Ende schließlich löst nicht, als dass es endgültig verschlingt, den Geist nicht überfordert, sondern erst gar nicht mehr involviert und in ewigen Qualen sich selbst trotzt… und somit beginnt, obwohl es nie geendet hat.

A God of hungry Walls ist ein Gemälde, dessen Farbe sich langsam löst, um dem Ursprung ein Gesicht zu schenken – fremd, wie unheimlich vertraut.

Die Wände schlafen und ich weiß um ihre Stille, deren Schreie mir den Tagtraum rauben.

In ihr vernehme ich die Fäulnis, die mich den bitteren Rost des Gestern in meinen Tränen schmecken lässt.

Gott ist nicht tot – Sie hat nie gelebt!

Und hungert still nach meiner Gier.

– DaRo –

[…] bisweilen psychodelische Wahn aus Garrett Cooks A God of hungry Walls kollaboriert mit Stavaričs irrsinniger Poesie, trifft auf Poes wolkenverhangenen Horror und […]